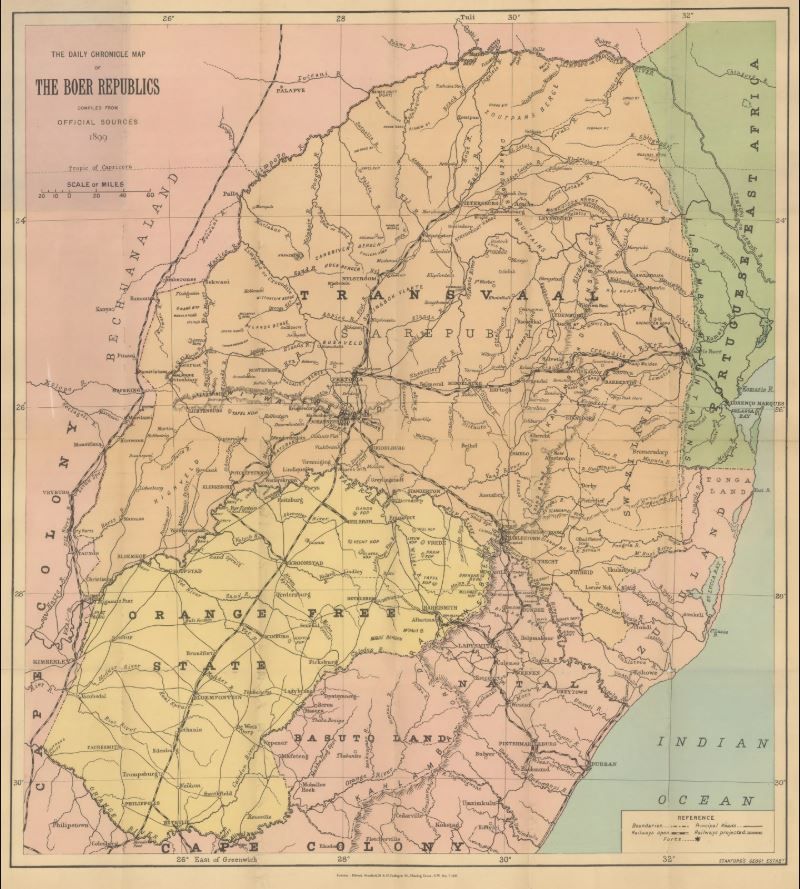

El nacionalismo vasco enfrentó a comienzos del siglo XX una disputa interna en la que el debate en torno a la segunda guerra anglo-bóer (1899-1902) funcionó como un catalizador. El enfrentamiento entre las jóvenes repúblicas de Orange y Transvaal y el Imperio británico sirvió como coartada para un debate entre posturas independentistas y autonomistas en el mundo jeltzale. La prensa del período así lo recogió, con periódicos como Euskalduna y La Patria, o revistas como Euzkadi y La Vasconia, posicionándose a favor de uno u otro contendiente mientras se atacaba la postura del rival interno.

La derrota del carlismo en 1876 había tenido como resultado la consolidación del conocido como régimen de la restauración en España (1876-1923). No obstante, este sistema, caracterizado por el turnismo, el pucherazo electoral y el caciquismo, enfrentó una oposición interna derivada, en parte, del radicalismo democrático excluido tras el fin del ciclo revolucionario iniciado en 1868 con La Gloriosa, del creciente movimiento obrero y campesino, y de los movimientos nacionalistas.

Precisamente, fue la derrota del carlismo lo que permitió la cristalización de la defensa de los fueros y la tradición junto a una identidad nacional agraviada, opuesta al avance del estado nacional español y a algunas de las consecuencias del imparable proceso industrializador que vivía el país vasco del momento. La independencia se convertía así en el único remedio contra los males que, a juicio de los nacionalistas, aquejaban a su verdadera patria: Euzkadi.

El nacionalismo vasco, a través del Bizkai Buru Batzar y sus órganos de prensa, había conseguido desde la fundación de este en 1895, e incluso antes, un creciente apoyo popular que permitió una primera difusión de sus ideas. Entre 1895 y 1898, sin embargo, la persecución del gobierno español, que se tradujo en clausuras de periódicos, sedes y encarcelaciones debilitó a los jeltzales, cuyos máximos referentes, Sabino y Luis Arana, terminaron por observar una falta de fortaleza que causó desánimo.

No obstante, en 1898, un sector liberal-fuerista dirigido por el acaudalado industrial Ramón de la Sota ingresó al partido. Su impulso económico fue clave para la obtención de los buenos resultados en las elecciones provinciales y municipales que tendrían lugar desde entonces. Esta incorporación y éxito fue acompañada por un giro de Sabino –denominado pragmático– en el que consideró que la intervención internacional primero y el aprovechamiento del marco institucional y jurídico español después, ayudarían a la consecución de los objetivos políticos del nacionalismo.

Máquinas de opresión

La prensa nacionalista vasca estaba acostumbrada a la temática internacional. A lo largo de las páginas de sus principales publicaciones era habitual encontrar alusiones a las causas irlandesa, polaca, checa o finlandesa. En ellas se trazaba un paralelismo claro: los imperios británico, austro-húngaro o ruso eran máquinas de opresión para las naciones que, como Euzkadi, aspiraban a la independencia y la recuperación de su cultura, lengua y tradiciones.

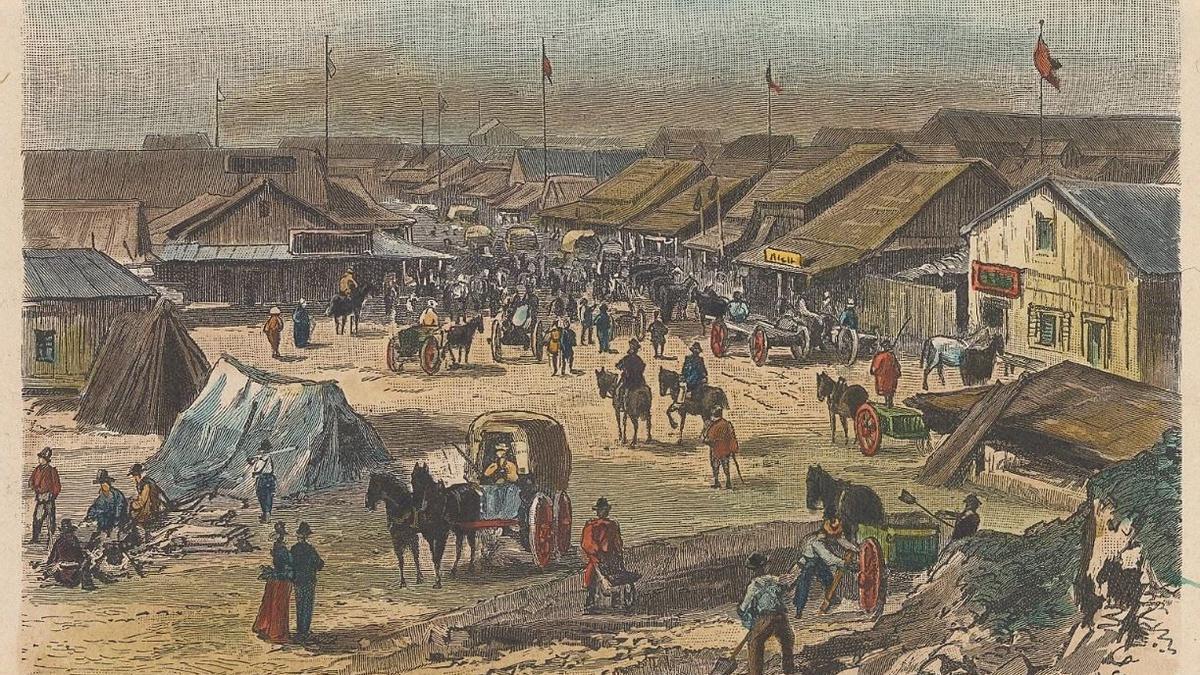

En este sentido, la narrativa más popular en la prensa europea respecto a la guerra anglo-bóer encajaba como un guante. El descubrimiento de las minas de diamantes y de oro en Orange y Transvaal habían despertado la codicia británica, cuyos magnates y políticos desencadenaron una guerra de conquista contra un pueblo independiente y orgulloso.

La narrativa británica, que tuvo entre sus mayores promotores al célebre escritor Arthur Conan Doyle, hacía ver a los bóeres como crueles, ignorantes y corruptos. El trato que habían dado a los nativos, pero sobre todo a los Uitlanders, blancos llegados para trabajar en la floreciente industria minera, era, para la propaganda británica, el principal motivo de la intervención.

La primera referencia al conflicto que encontramos en la prensa nacionalista provino del periódico liberal-fuerista Euskalduna (nº 149) y precedió tres meses al inicio formal de la guerra en octubre de 1899. La tendencia de este periódico, afín al grupo de Ramón de la Sota, haría esperar un posicionamiento más favorable a los británicos, en consonancia con el giro pragmático de Arana ya mencionado. No obstante, a lo largo del conflicto, nos encontramos con que fueron las publicaciones más cercanas a este grupo liberal-fuerista las que de manera más clara se mostraron a favor de los bóeres. El artículo, titulado Lo de siempre decía así:

“Las diferencias surgidas entre Inglaterra y la república del Transwaal, diferencias que á la corta ó á la larga han de dar al traste con la independencia de la última, son una prueba más de la política de atracción que siempre y en todos tiempos han seguido los pueblos grandes respecto de los pequeños. Polonia, Hungría, Irlanda, el País Vasco, son hoy día víctimas de la ambición de otras naciones que por la sola ley de la fuerza y sin otros derechos que los del más fuerte, las han sometido á su dominación”.

También retrataba de manera somera a la república de Transvaal y la composición de su población. El artículo trazó una semejanza interesante. El boom minero había atraído a una numerosa población británica que amenazaba con alterar el equilibrio demográfico que permitía la supervivencia del pueblo bóer. No es de extrañar que, a través de la experiencia industrializadora del país vasco y la afluencia de trabajadores procedentes de España que tanto detestaban los nacionalistas, a estos mineros foráneos se los llamase maketos del Transwaal. Los paralelismos quedaban claros: bóeres y vascos estaban amenazados por Estados más grandes y poderosos que enviaban a su población a ocupar sus respectivos países.

Telegramas a Chamberlain

La diáspora vasca en Argentina y su órgano de expresión La Vasconia también mostraron una simpatía inicial por los bóeres. Entre diciembre de 1899 y enero de 1900, momento en el que los británicos sufrieron más reveses, la publicación vasco-argentina ofreció muestras del apoyo popular que los vascos mostraban a la causa bóer. Por ejemplo, dando cuenta de telegramas burlescos que un grupo de bilbaínos había enviado al ministro británico Chamberlain, relatando recitales de piano en los que se interpretó el himno de Transvaal o, incluso, ofreciendo noticias sobre supuestos voluntarios vascos que acudían al sur de África a enfrentarse a los británicos.

Si bien este último tipo de noticias menudearon con cierta frecuencia en la prensa europea, no se ha encontrado hasta la fecha ningún voluntario de la causa bóer procedente de las provincias vascas, ni dentro del territorio español ni del francés. En cualquier caso, las publicaciones afines a la causa bóer trataron de ofrecer retratos de este pueblo que los aproximasen a sus lectores vascos, proyectando una imagen de austeridad, honradez y tradición fácilmente comprensible. Además, destacaban algunos rasgos ficticios, como que los bóeres utilizaban un grito particular para comunicarse entre montañas y valles, algo que un lector podría reconocer como un irrintzi.

El periódico La Patria y la revista Euzkadi, más apegadas a Sabino Arana y a los británicos, trataron de contrarrestar este tipo de informaciones exponiendo la hipocresía que encerraba la defensa de las repúblicas de Orange y Transvaal. Euzkadi abordó esta cuestión en su primer número, de marzo de 1901. En él acusaba a aquellos seguidores de los bóeres de haberse dejado seducir por la simpatía que generaba un pequeño en lucha contra un gigante, a pesar de que la justicia en el conflicto no estuviera determinada por la relación de fuerzas.

Además, señalaba la violencia con la que los colonos neerlandeses se habían abierto paso y conquistado el territorio que ocupaban las repúblicas. Por último, sentenciaba: “la desgracia del pueblo bóer es tan grande como la que él mismo causó al negro indígena”. El periódico La Patria demostró en un artículo titulado Boers y Boerófilos, publicado en diciembre de 1901, que el sentir de la mayoría de nacionalistas estaba con los bóeres. A pesar de ello, no renunciaba a convencerlos.

Para lograrlo se valió de dos argumentos fundamentales: los británicos eran aliados naturales de la causa vasca y los bóeres eran tan colonizadores como los ingleses, pero más crueles. El primero de estos argumentos se sostenía sobre la supuesta animadversión existente entre los anglo-sajones, los británicos, y los latinos, los españoles. En consonancia con el giro pragmático que buscaba una intervención británica para separar al país vasco de España, se señalaba que eran estos últimos y los franceses los que podían sentir animadversión por los ingleses, pero no los vascos.

Los artículos a favor y en contra se fueron alternando en unas y otras publicaciones, con autores como José de Zubiaur –ensalzando la nobleza de la lucha de los bóeres– y con otros como el mismo Sabino Arana incidiendo en lo benigno del dominio británico por encima de lo bárbaro de aquellos a los que llamaba neo-africanos. Entre una posición y otra se percibía la defensa de la independencia y el conflicto armado como medio para obtenerla y una posición favorable a un protectorado británico con vistas a una independencia futura.

Finalmente, fue la coyuntura internacional la que cerró el debate. El poder británico terminó por doblegar a los bóeres a través de una paz ventajosa. En agosto de 1902 Euskalduna se despedía del conflicto con un artículo titulado Honor a Krüger en el que se ensalzaba al presidente de Transvaal por haber rechazado el tratado de Vereeniging en el que sus generales aceptaban la rendición. El artículo concluía con una invitación a las naciones oprimidas a tomar ejemplo de aquel hombre. Por su parte, Sabino Arana envió un telegrama de felicitación al premier británico y a la reina Victoria.

La guerra en Sudáfrica había concluido, sí, pero la confrontación en el seno del nacionalismo vasco entre una posición rupturista y otra pragmática todavía perduraría, incluso hasta la actualidad.