Nieto de un capitán de la Marina Mercante y de un famoso médico, diez años le duró a Blas de Otero su infancia de niño rico. Una institutriz francesa (la Mademoiselle Isabel del poema) cuidaba de los tres hijos de la familia, sobre todo del pequeño Blas, su preferido. A los siete años ingresa en el colegio de Doña María de Maeztu, en cuya cálida enseñanza aprende las primeras letras, pero pronto es arrancado de ese refugio para empezar el Preparatorio e Ingreso de Bachillerato en un austero colegio de jesuitas (“yo no tengo la culpa de que el recuerdo sea tétrico”, escribirá más adelante), Así comienza la biografía de Blas de Otero que puede leerse, aún hoy, en la página de la Fundación que lleva su nombre.

Como consecuencia del fallecimiento de su hermano mayor y de su padre, el escritor se volvió introvertido y pesimista, obsesionado por la muerte. En 1931 comenzó la licenciatura de Derecho, pero poco después tuvo que abandonarla para volver a Bilbao con su familia, cuya situación de ruina se había agravado tras la desaparición del padre. De regreso en Bilbao, Blas de Otero se encontró con que debía llevar adelante a la familia, a la vez que cursaba por libre sus estudios de Derecho. En 1935 acabó Derecho en Zaragoza; poco después empezó la Guerra Civil, que pasó para él sin pena ni gloria. En 1943, volvió a Madrid para matricularse en Filosofía y Letras, y regresó a Bilbao cuando su hermana mayor enfermó y no pudo seguir trabajando.

En 1945 sufrió una terrible crisis depresiva que lo llevó a recluirse en el sanatorio de Usurbil. Durante varios años Blas de Otero vive en el retiro de su casa y no aparece públicamente hasta que la revista Egan incluye en su primer número (verano de 1948) once de sus poemas con el título de Poemas para el hombre. Son el germen de Angel fieramente humano. En medio de la soledad y de angustiosas dudas, su catolicismo ortodoxo, su fe y sus creencias se resquebrajan definitivamente, pero el hombre que sale de este encierro es ya un hombre distinto.

Desde 1955 ya fue considerado uno de los grandes poetas de la posguerra, y empezó a aparecer en antologías, ser protagonista de monografías, artículos y ensayos y ganar todos los premios importantes de su época. Optó por el autoexilio en París. Allí se afilió en 1952 al Partido Comunista.

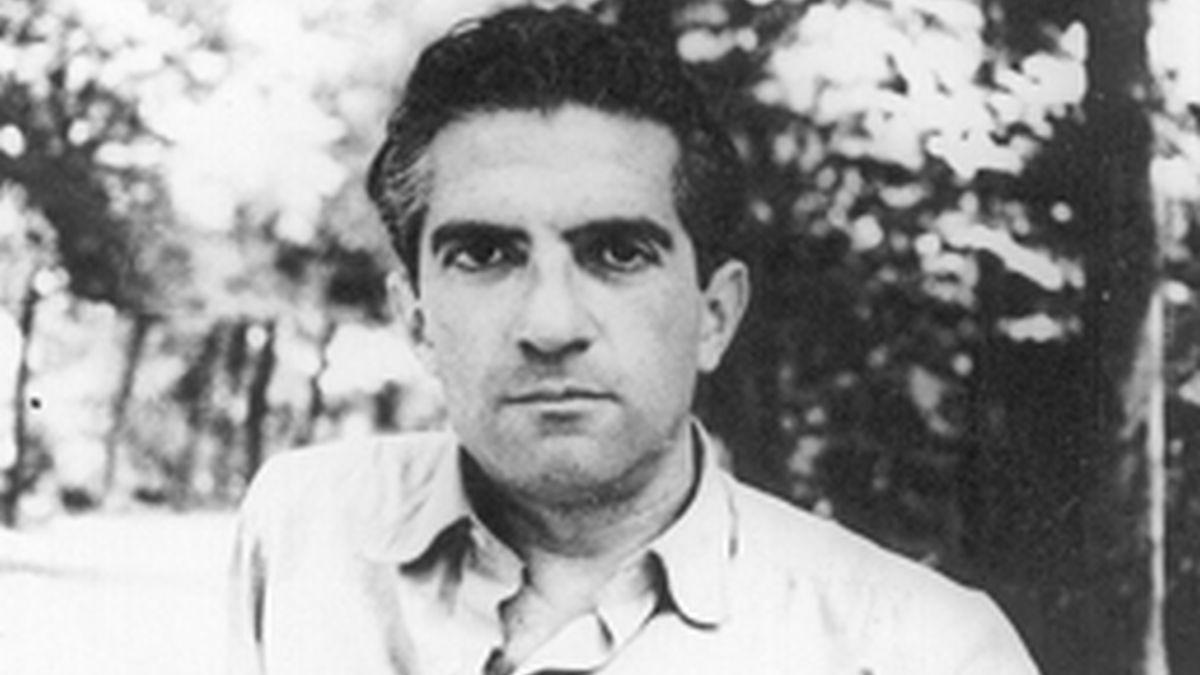

Vivamos su conexión con el amor de la mano de un reportaje publicado en DEIA hace un tiempo. “Sabina de la Cruz maldecía los libros de Derecho que tenía frente a ella cuando su madre la rescató anunciando que varios amigos de la Asociación Artística Vizcaína se habían presentado de visita. En la sala se encontró a Agustín Ibarrola con otras nueve personas. Una de ellas era un desconocido. “Era de un atractivo total. Muy serio, pero con unos ojos y una mirada tan profunda? Ya no le pude mirar más de lo impresionada que estaba”. Era Blas de Otero, el mismo al que había leído con admiración, saboreando cada verso hasta el punto de tener que viajar a Francia para conseguir uno de sus libros censurados en España y traerlo a casa escondido en la ropa interior. Era 1961. El poeta regresaba de París para, sin saberlo, cambiarle la vida”.

Convivió y trabajó con mineros; recorrió los pueblos del interior de Castilla y León, sin apenas dinero, viviendo del trabajo y de lo que le ofrecían los amigos que iba haciendo por el camino. En 1960 viajó a la URSS y China invitado por la Sociedad Internacional de Escritores. En 1964 se trasladó a Cuba, donde le fue concedido el Premio Casa de las Américas. De allí regresó con un tumor a cuestas. Duró una década con él. En 1975 escribió su célebre libro Pido la paz y la palabra, enseña de su poesía social, y el 29 de junio de 1979, falleció a los sesenta y tres.