SANTURTZI. En la madrugada, cuando en los caseríos repartidos por Santurtzi se dormía, los txos llamaban a gritos a la faena. "Ángeeeeeel, a las cinco y cuarto en el puerto. Ángeeeeeel...". Así hasta que la luz de Ángel Urtiaga, pescador jubilado desde hace 25 años, se encendía y respondía con un simple: "Va". Era la llamada a la pesca, esa que, hace más de sesenta años, ponía a los arran-tzales santurtziarras en pie y los llevaba a la mar. Esperando a su regreso se encontraban rederas y sardineras como Begoña Martínez, que corrían a puerto si los barcos llegaban llenos de pescado, su sustento procedente del agua salada.

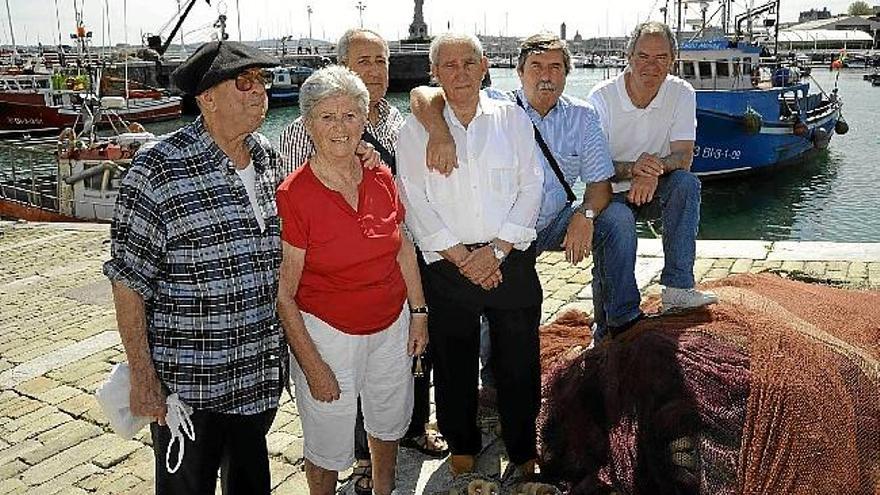

Testigo de esa estampa, cómplice, se ha mantenido frente al puerto la Cofradía de Pescadores. Silenciosa, pero con memoria de hierro, ha guardado la historia marinera de Santurtzi hasta hoy, cuando será homenajeada por los vecinos en su reinauguración tras ser completamente rehabilitada. Ángel y Begoña formarán parte de esta fiesta. Él era pescador. Ella, sardinera. Y ambos, marido y mujer. "Santurtzi era un pueblo de pescadores muy amable al que venía mucha gente solo para comer sardinas", aseguran recorriendo las nuevas instalaciones del hogar del pescador y echando a volar sus recuerdos.

Con trece años se echó Ángel a la mar. Begoña comenzó a preparar y vender sardinas siguiendo los pasos de su madre. Su historia, la historia de Santurtzi, se convertirá desde hoy en material de museo. Y, junto a diferentes objetos, los testimonios de alrededor de 80 personas mayores del municipio que construyeron la fama marinera de la localidad llenarán de vida las paredes de Santurtzi Itsasoa, la nueva pinacoteca de la cofradía.

El calendario marcaba la década de los 50 y en el puerto santurtziarra "apenas cabían los barcos amarrados esperando salir a la pesca". Así lo recuerdan también José Antonio Castillo, antiguo pescador, y José Antonio Tajada, muy ligado también al mundo de la mar. Los días comenzaban temprano en aquel Santurtzi a pesar de la falta de relojes. El patrón, según recuerdan los marineros reunidos por DEIA en la nueva cofradía, escogía la hora de partida. Tras levar anclas, podían estar incluso una semana sin volver a pisar tierra.

Comenzaron adentrándose a la mar a remo. "Cuando se cruzaban con el barco del panadero, que pasaba de Barakaldo a Erandio, lo paraban y acababan remando con un pan en una mano y el remo en la otra", relata Ángel. En los barcos no había espacio, en la mayoría de los casos, para la comida. "Yo incluso he conocido barcos sin cocina", dice, por lo que comían pan duro "hasta que a alguien se le ocurrió que si se metía el pan en una bolsa de plástico se mantenía blando", recuerda.

El paso del tiempo introdujo las cocinas, pero el mar no cesaba de moverse, "y en muchas ocasiones la putxera se meneaba tanto que el cocido acababa en el suelo", ríe. Recuerdan los tres arrantzales una frase: la que sube ya no baja. "El cocinero removía el cocido y luego, cuando íbamos a comer, nunca encontrábamos el condimento, ni tocino, ni nada. Le preguntábamos: ¿Pero dónde están las tajadas? Y él respondía: La que sube no baja. Se las comía cada vez que sacaba una con la cuchara al remover", relatan.

Lo común en el Santurtzi de hace más de sesenta años era el trajín. El sonido de las campanas de la cofradía sonaba cada día con la llegada de los barcos a puerto, que solo pasaban semanas fuera si había que abandonar Bizkaia para lograr pesca. Las propias sardineras se mantenían a la espera de ese sonido, calmante por dos motivos: la llegada del sustento y el regreso de los hombres.

Desde Mamariga, barrio tradicional de pescadores, observaban las mujeres la llegada de los barcos. Si el redeño estaba en alto por proa, había habido suerte: venían cargados de pescado. Pero había algo más que simbolizaba que llegaba el cargamento. "Cuando habíamos pescado, venían volando por la popa las gaviotas. Tenían hambre así que solíamos darles alguna anchoa...", recuerda el más mayor de los pescadores.

Al amarrar, las sardineras ya estaban preparadas para hacerse con una muestra de la mercancía y subir a la sala de subastas de la cofradía a obtener el mejor precio. "Muchas no sabían ni leer ni escribir, era un oficio que se aprendía, generalmente, de las madres y que se ejercía por necesidad. De algo había que comer", explica Begoña. La subasta siempre se llevaba a cabo en términos de reales y, a pesar de la poca preparación de las sardineras, "hacían las cuentas antes que nadie. ¡Veinte reales, un duro! Hacían enseguida la cuenta de la vieja", ríe Ángel.

Las sardinas han marcado la vida de los antiguos arrantzales santurtziarras. "Había muchísima. Se pescaba muy bien y muy buena", recuerdan. Además, el dinero escaseaba en la época, igual que el aceite, "por eso la sardina era muy agradecida, con una decena se podía comer y cenar, y encima se preparaba sin condimentos porque a la brasa estaban riquísimas", argumentan.

Llegó el progreso Se acuerdan de ciertas fechas en base a las sardinas. Por ejemplo, el día que nació Begoña, su padre pescó 22 millares. Y cuando su madre volvía a casa contenta era "porque había conseguido ganar un duro vendiendo". Las sardinas desembarcaban e iban directas a los tinacos de agua, donde se limpiaban y se salaban. Así, listas para preparar, las sardineras colocaban la mercancía en sus cestas, "hasta 14 o 15 kilos llevaban", y se las colocaban encima de la cabeza para venderlas en Bilbao, Plen-tzia o Las Arenas cruzando el Puente Colgante. Begoña se movía en goitibera, ya más moderna, hasta que se retiró.

Y es que un día, "el progreso" se cruzó en su camino. "Comenzaron a abrirse pescaderías y el Ayuntamiento no nos dejaba estar en la calle", explica aún indignada Begoña. "El progreso no daría de comer a mis hijos, así que plantamos cara". Consiguieron el permiso, pero debían pagar 3.000 pesetas al mes por la venta en la calle. En un buen día, podrían volver a casa con 500 pesetas.

La sardina también comenzó a escasear. La buena época se esfumaba. Y, con los años, comenzaron a retirarse. "Algunas lo hicieron por enfermedades y dolores, como yo, y otras por la edad", aclara Begoña. Y poco a poco, la figura de la sardinera ha ido desapareciendo. Como las rederas. "Casi todas eras mujeres de los patrones de barcos y tenían un trabajo muy duro en el puerto, cosiendo y remendando", cuenta Peru Gómez, capitán de barco retirado cuyos recuerdos también formarán parte de Santurtzi Itsasoa.

"Éramos una cadena. Si uno fallaba, fallaba todo", asegura José Antonio Castillo. Patrones, arran-tzales, sardineras, rederas "y también los que avisaban desde la atalaya de que era el momento para la pesca según el color del agua", apunta Luis María Arriola, también arrantzale. Pero la cadena se rompió un día, y "Santurtzi ya no es Santurtzi, ahora es como el centro de Bilbao", se lamenta Begoña.

Ella, junto a su marido y sus antiguos compañeros de batalla, recorre las nuevas instalaciones de la cofradía mientras pasea entre sus recuerdos. Paredes blancas, cristales, mucha luz... "Está bonita, moderna, pero si nuestros padres levantaran la cabeza...".